病理診断科診療科・部門案内一覧へ戻る

病理診断科の現状

当院の病理診断科は、日本病理学会認定病院として認定を受けており、2025年4月現在のスタッフは、日本病理学会認定病理専門医・病理研修指導医1名、臨床検査技師 5名(うち4名が細胞検査士)の総勢6名になります。また、高知大学医学部付属病院病理診断部から2名の応援(非常勤)病理医が週に1回勤務しています。最終診断に関わる緊張を強いられる職場でありますが、皆でサポートし合い、診断精度・技術の更なる向上を目指し、スタッフ一同、日々切磋琢磨しています。

病理診断は、基本的に顕微鏡を用いて細胞や組織が織りなす形態を観察することで行われます。診断が難しい症例に関しては、臨床医と綿密な意見交換を行い、免疫染色(免疫組織化学、免疫細胞化学)等を駆使して、詳細な病理診断を行うことを目指しています。最近では、顕微鏡では判定できない遺伝子レベルでの検査が病気の診断や治療に大きく関わってきており、遺伝子検査のために病理検体が用いられる頻度が増してきています。

日本病理学会では病理専門医研修制度を導入しており、当科も高知大学医学部附属病院病理専門医研修プログラムの連携施設として参加しており、専門医研修として症例の提供を行っています。

.

業務内容

病理診断科で行われる業務は大きく分けて4つ(A-D)です。

A. 組織診

針や鉗子等で採取された小さなものから、手術で摘出された臓器を対象としています。病変の一部を小さく切り取って得られた検体は、病理診断科に送られ、顕微鏡でみえるように検体を加工し、病気の診断を行っています。これを生検(バイオプシー)と呼びます。手術検体の場合も病理診断科に送られ、同様に顕微鏡で観察できるように切り出しを行い、病気の診断はもちろん、腫瘍の場合は病変の広がり、リンパ節に転移はないかなどを詳細に評価します。治療効果判定(治療の効き目の評価)や、治療薬の選択に必要な情報提供(乳癌におけるホルモン受容体の検索など)も行っています。

当院では組織診は年間4000件を超える件数であり、増加傾向にあります。深い病態の理解を目指し、通常の組織標本に加えて、必要に応じて特殊染色や免疫組織化学染色(免疫染色)等を躊躇なく使用しています。医療の進歩は目覚ましく、現代医療に対応するため、免疫染色のための抗体は新しいものになるべく随時更新を行っています。最終診断が困難な症例に関しては、国内外の専門家にコンサルトすることで、質の高い診断を提供できるよう努めています。

当院では組織診は年間4000件を超える件数であり、増加傾向にあります。深い病態の理解を目指し、通常の組織標本に加えて、必要に応じて特殊染色や免疫組織化学染色(免疫染色)等を躊躇なく使用しています。医療の進歩は目覚ましく、現代医療に対応するため、免疫染色のための抗体は新しいものになるべく随時更新を行っています。最終診断が困難な症例に関しては、国内外の専門家にコンサルトすることで、質の高い診断を提供できるよう努めています。

.

B.細胞診

組織診とやや異なり、基本的に主として細胞を顕微鏡で観察し、良悪性等の判定を行う病理診断の1分野です。細胞診に用いられる検体としては、喀痰や尿などの排出物、乳頭等からの分泌物、胸水や腹水等の体腔内に貯留する液体、病変の擦過物、穿刺吸引検体等になります。これらの検体から得られた細胞を、顕微鏡でみえるように加工し、観察することで、病気のスクリーニング(ふるい分け)や推定診断を行います。細胞診は、組織診と比べると患者さまの身体的負担が少なく行えることが特徴であり、がん検診などで広く利用されています。

当院では細胞診は年間4000件前後で推移しています。標本作製においては、Liquid-based cytology (LBC)法も導入しています。難解な症例に関しては、免疫細胞化学を駆使し、より正確な情報を提供するよう努めています。病理診断科のスタッフが病棟に出向き、迅速細胞診(Rapid On-Site cytologic Evaluation (ROSE))を行うこともあり、患者様の負担軽減に貢献しています。

当院では細胞診は年間4000件前後で推移しています。標本作製においては、Liquid-based cytology (LBC)法も導入しています。難解な症例に関しては、免疫細胞化学を駆使し、より正確な情報を提供するよう努めています。病理診断科のスタッフが病棟に出向き、迅速細胞診(Rapid On-Site cytologic Evaluation (ROSE))を行うこともあり、患者様の負担軽減に貢献しています。

.

C.術中迅速診断

術中迅速診断とは、手術中に提出された組織を凍結処理し、病変部を薄くスライスして顕微鏡でみえるように加工し、手術中に病理診断を行うことをいいます。断端に腫瘍が残存していないか、リンパ節に転移がないか等の評価を術中に行い、その結果を術者に報告することで、手術方針の決定に重要な役割を担っています。当院での術中迅速診断は、平均して1検体当たり20分程度を要します。

当院では術中迅速診断は近年で年間200件弱であり、徐々に増加傾向にはあります。保険診療上は算定されませんが、可能な限り捺印・擦過細胞診も併せて行い、診断の精度向上に利用しています。

当院では術中迅速診断は近年で年間200件弱であり、徐々に増加傾向にはあります。保険診療上は算定されませんが、可能な限り捺印・擦過細胞診も併せて行い、診断の精度向上に利用しています。

.

D.病理解剖(剖検)

不幸にして亡くなられた患者様について、御遺族の承諾の元、生前の診断や治療が適切であったかを検討します。原因やメカニズムのよくわかっていない病態の解明にも役立っています。病理解剖はご遺体の尊厳を守り、切開部位や範囲も必要最小限として行われ、診断に必要な組織や臓器を取り出し、基本的に約2~3時間で終了し、その後清拭されてご遺族のもとに戻されます。

病理解剖により、肉眼的な観察や顕微鏡による詳細な検討結果を元に、全例CPC (Clinico-Pathological Conference)が行われます。その場で臨床医と病理医が死因や病態等を協議し、その結果を加味し、病理医により最終病理解剖報告書が作成されます。その結果は、解剖を行った病理医から主治医へと報告され、主治医よりご遺族に病態等の最終の説明が行われます。

病理解剖は全国的に減少の一途を辿っており、当院では年間数例から10数症例で推移しています。尚、卒後臨床研修制度においてCPCレポート提出が研修医の必修項目となっており、当院ではCPCレポートが充実したものとなるべく、実際の病理解剖に研修医が立ち合い、さらに臨床指導医の教育の元で、CPCにおける臨床歴のプレゼンテーションや質疑応答を主として研修医が対応しています。

病理解剖により、肉眼的な観察や顕微鏡による詳細な検討結果を元に、全例CPC (Clinico-Pathological Conference)が行われます。その場で臨床医と病理医が死因や病態等を協議し、その結果を加味し、病理医により最終病理解剖報告書が作成されます。その結果は、解剖を行った病理医から主治医へと報告され、主治医よりご遺族に病態等の最終の説明が行われます。

病理解剖は全国的に減少の一途を辿っており、当院では年間数例から10数症例で推移しています。尚、卒後臨床研修制度においてCPCレポート提出が研修医の必修項目となっており、当院ではCPCレポートが充実したものとなるべく、実際の病理解剖に研修医が立ち合い、さらに臨床指導医の教育の元で、CPCにおける臨床歴のプレゼンテーションや質疑応答を主として研修医が対応しています。

.

病理医と患者さまの関係について

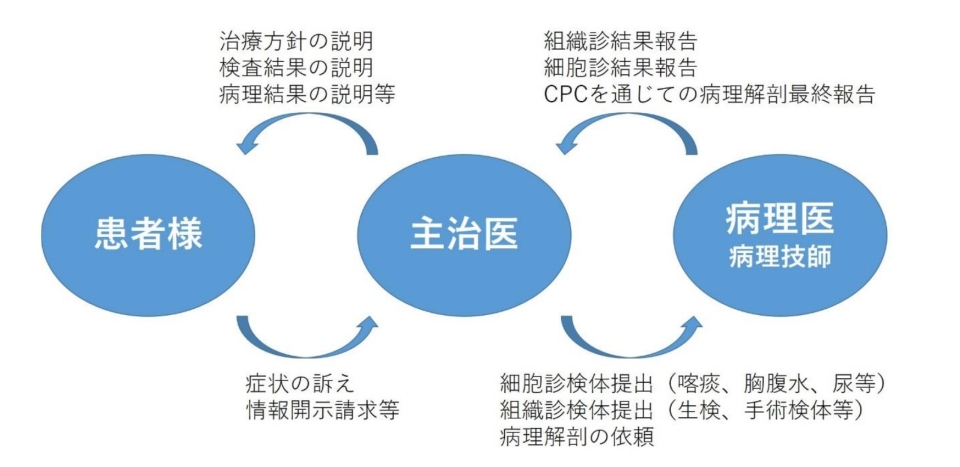

病理診断科では、上記のような業務内容を行っており、患者様と主治医、そして病理診断科の関係性は、概ね以下のシェーマとして表すことができます。

近年は、病理医が患者様に直接病理診断内容を説明する、「病理外来」を立ち上げる病院・施設がみられます。実際に御自身の病気を目で見て頂くことで、主治医から伝えられる病気の知識をさらに深めることにつながる「病理外来」は、その意義が大きいと考えられています。しかし、「病理外来」を立ち上げている施設は全国的にみてかなり少ないのが現状です。それは病理医の数が少なく、通常業務で精一杯となり、「病理外来」まで手が回らないことが主たる理由とされています。当院では外部の病理医2名の応援を得ていますが、基本的に常勤病理医1名が病理診断全体をカバーしており、「病理外来」を開設することができないのが現状です。ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

.

業務実績等

年度別検査件数

| 項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 組織診断数 | 3971 | 3902 | 4347 | 4305 | 4283 | 4605 |

| 術中迅速診断数 | 142 | 131 | 181 | 176 | 175 | 196 |

| 細胞診断数 | 4832 | 4581 | 4818 | 4571 | 4586 | 3378 |

| 病理解剖数 | 11 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6 |

.

カンファレンス、勉強会一覧

・外科カンファレンス(毎週木曜日)

・がん症例検討会(毎月第4火曜日)

・臨床病理症例検討会(CPC)(全例、不定期開催)

・放射線科(画像)カンファレンス(毎月第3木曜日)

・部内英文抄読会(毎月第4木曜日)

・がん症例検討会(毎月第4火曜日)

・臨床病理症例検討会(CPC)(全例、不定期開催)

・放射線科(画像)カンファレンス(毎月第3木曜日)

・部内英文抄読会(毎月第4木曜日)

.

スタッフ紹介

令和7年(2025年)4月現在

医師(病理医) 1名

臨床検査技師 5名

応援医師(高知大学医学部附属病院病理診断部) 2名

医師(病理医) 1名

臨床検査技師 5名

応援医師(高知大学医学部附属病院病理診断部) 2名

当科所有資格

日本病理学会 病理専門医・指導医 1名

日本臨床細胞学会 細胞診専門医 1名

細胞検査士 4名

国際細胞検査士 3名

認定病理検査技師 2名

.

臨床実習受け入れ

県内外の臨床検査技師養成学校や薬学部からの臨床実習

高知大学医学部・他県の医学部学生の臨床実習

高知大学医学部・他県の医学部学生の臨床実習

.

.

医師紹介

病理診断科部長

賴田 顕辞よりた けんじ

宮崎大学 平成17年卒業

専門分野病理診断

指導医・専門医・認定医

日本専門医機構・日本病理学会認定病理専門医、日本病理学会認定病理専門医研修指導医、日本臨床細胞学会認定細胞診専門医、死体解剖資格

当院では愛され、親しまれ、信頼される病院づくりが理念として掲げられており、良質な医療の提供と高度医療を推進することを基本方針としています。病理診断科もその理念に呼応すべく、最新の知見に基づいた高水準な病理診断を迅速に提供することを目指しています。